Billet de blog 401. Selon les données du Trésor américain, la détention de titres de dette américaine par les résidents en France aurait beaucoup augmenté au cours des deux dernières années, mais cette hausse est vraisemblablement surestimée. Les données de la Banque de France montrent en effet des achats nettement plus modérés. Or les statistiques de détention de titres sont plus fiables lorsqu’elles sont mesurées depuis le pays détenteur.

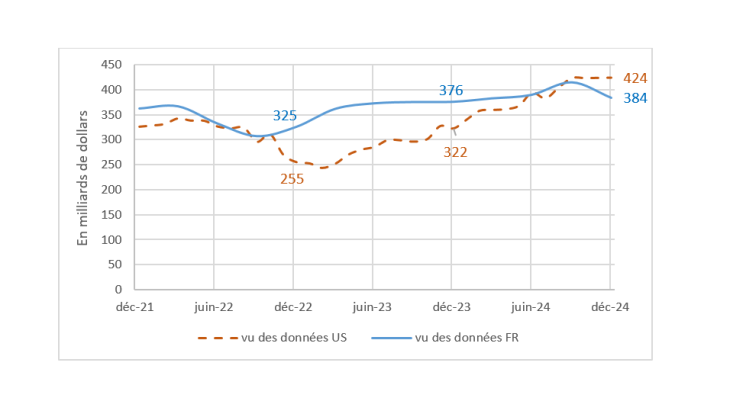

Graphique 1 : Détention de titres de dette américaine par les résidents en France

Note : Les titres sont en valeur de marché

Selon certaines analyses largement reprises dans le débat public, la détention de titres de dette américaine par les résidents en France aurait fortement augmenté depuis deux ans. Ces analyses s’appuient sur des données de détention publiées par le Trésor américain. L’objet de ce billet de blog est d’expliquer pourquoi cette détention, mesurée du côté du pays émetteur (États-Unis), apparait surestimée quand on la compare à celle mesurée par la Banque de France du côté du pays détenteur (France).

Comment mesure-t-on la détention des titres ?

Les titres financiers (actions, obligations, parts d’Organismes de Placement Collectif - OPC) peuvent être gérés soit directement par l’émetteur (« titres au nominatif »), qui conserve alors la connaissance des détenteurs, soit, plus fréquemment, par des intermédiaires (« titres au porteur ») à qui cette gestion est déléguée. Ces intermédiaires jouent un rôle essentiel en assurant l’enregistrement des titres, l’exécution des ordres et la protection des droits des détenteurs, notamment en garantissant le paiement des dividendes et l’exercice des droits de vote.

Parmi ces intermédiaires, on distingue d’abord le dépositaire central, désigné par l’émetteur, qui centralise les informations sur les détentions et veille en permanence à l’équilibre entre l’émission des titres et leur circulation. Ensuite, les teneurs de comptes conservateurs (TCC, ou plus simplement « conservateurs ») interviennent en tant qu’intermédiaires obligatoires pour les détenteurs de titres, qui doivent utiliser un compte-titres ouvert auprès d’eux. Les conservateurs enregistrent les avoirs de leurs clients auprès du dépositaire central, soit directement, soit indirectement via un autre conservateur, formant ainsi une « chaîne de conservation ».

Les statistiques de détention de titres sont généralement construites grâce à des données collectées auprès des conservateurs et complétées par d’autres sources : déclarations des entités régulées du secteur financier (par exemple banques, assurances et OPC) ou données administratives (liasses fiscales pour la France, par exemple).

Lorsqu’un résident d’un pays X détient des titres émis par une entité d’un pays Y, on peut mesurer cette détention soit par le prisme du pays détenteur X (on parle dans ce cas des « avoirs »), soit par celui du pays émetteur Y (on parle alors « d’engagements »).

Le graphique 2 illustre une chaîne de conservation où la relation entre l’émetteur et le détenteur ultime passe par un dépositaire central et trois conservateurs (dans différents pays).

Sur les engagements, le statisticien du pays A de l’émetteur, en interrogeant le dépositaire central ou, plus généralement, le premier conservateur « a », n’aura le plus souvent connaissance que du conservateur « b » dans le pays B, sans pouvoir identifier le détenteur ultime dans un troisième pays C. Le statisticien du pays A ne peut généralement pas collecter d’information auprès des conservateurs des détenteurs ultimes lorsqu’ils sont à l’étranger (par exemple le conservateur « c » dans la figure). Au final, lorsque le statisticien du pays de l’émetteur cherche à fournir du détail sur les engagements, une ventilation par pays détenteur par exemple, il peut le faire sur les premiers conservateurs non-résidents identifiés (comme possiblement le conservateur « b » dans l’exemple) mais cela peut différer significativement de la ventilation réelle par pays des détenteurs ultimes.

Graphique 2 : Exemple d’une chaine de conservation

Cette limite constitue la principale faiblesse des statistiques de détention issues des engagements. On peut aussi y ajouter d’autres difficultés liées à la qualité et la disponibilité des données. Notamment, les conservateurs peuvent avoir des difficultés à faire la distinction entre résidence et nationalité, en attribuant par exemple une détention à une maison mère plutôt qu’à sa succursale. La distinction entre propriété légale et économique peut également poser des difficultés pour mesurer correctement les mises en pension et cessions temporaires de titres. Selon les standards internationaux des statistiques de titres et de balance des paiements, ces opérations, qui sont temporaires, n’impliquent pas de changement définitif de propriété. Ce principe peut être plus ou moins difficile à appliquer suivant les conservateurs et les pays.

Ces limitations expliquent pourquoi, en matière de détention, on privilégie généralement les statistiques d’avoirs, qui identifient par nature le détenteur, même si celles-ci ont aussi leurs propres limites concernant les titres détenus. En particulier, il peut manquer les détentions de titres gérées par des conservateurs non-résidents. Mais, pour la détention par le secteur financier, dont l’encours est le plus important, ceci peut être compensé par la collecte directe d’informations auprès des intermédiaires financiers. Par ailleurs, pour les entreprises non financières, les données issues des liasses fiscales permettent d’estimer la détention auprès des conservateurs non-résidents. Les statistiques sur les avoirs ainsi complétées sont donc bien plus fiables que celles sur les engagements. Leur principale limite reste la mesure des avoirs offshore détenus par les ménages, dont l’estimation est difficile et qui fait l’objet de nombreux travaux, par exemple de la Commission Européenne.

Une application concrète : la progression des achats de titres de dette américaine par les Français est surestimée dans les données d’engagements américains

Les détentions en titres de dette des États-Unis illustrent les différences entre les approches « avoirs » et « engagements » et la fragilité de l’estimation des engagements.

Le Trésor américain collecte des informations auprès du secteur financier et des conservateurs de titres américains, à partir desquelles il publie des données sur la détention en titres financiers en général et en titres de dette ou du Trésor américain en particulier (tout en indiquant bien les limites de ces statistiques à cause de la non connaissance des détenteurs ultimes). La ventilation par pays détenteur proposée montre une très forte augmentation récente de la détention par des résidents français de titres de dette américaine.

Selon ces statistiques du Trésor américain, la détention française passerait ainsi de 255 Mds$ à fin 2022 à 322 Mds$ à fin 2023, puis à 424 Mds$ à fin 2024 (graphique 1). Cette augmentation serait essentiellement due à des achats nets qui se seraient élevés à 200 Mds$ sur 2023 et 2024 (auxquels se rajoute des effets de valorisation).

Or on ne retrouve pas de tels montants ni cette dynamique dans les statistiques françaises d’avoirs aux États-Unis établies par la Banque de France. Selon ces dernières, entre fin 2022 et fin 2024, les encours seraient passés de 325 Mds$ (305 Mds€) à 384 Mds$ (370 Mds€) ; cette augmentation serait essentiellement due à des flux nets de 61 Mds$ (ou 56 Mds€) depuis fin 2022.

Les mêmes écarts se retrouvent sur les seuls titres du Trésor américain avec des achats nets depuis fin 2022 de 187 Mds$ vu des données américaines contre seulement 54 Mds$ dans les statistiques françaises.

Comparées aux données d’engagements du Trésor américain, les sources d’incertitudes sur les données françaises d’avoirs sont cependant de bien moindre ampleur et il convient donc de les privilégier pour mesure la détention par les résidents en France.

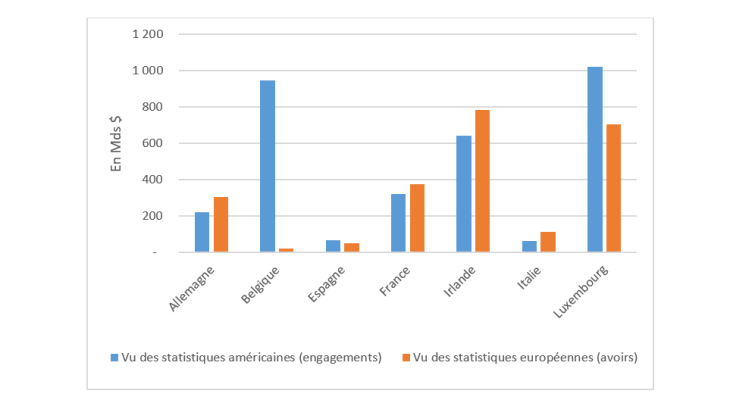

En élargissant la comparaison à d’autres pays européens, des écarts de même nature apparaissent.

Graphique 3 : Comparaison de la détention des titres de dette américaine vue des États-Unis (engagements) et vus de pays détenteurs de la zone euro (avoirs)

Ces écarts entre les statistiques européennes d’avoirs et les statistiques américaines d’engagements sont importants, particulièrement pour la Belgique et le Luxembourg. Compte tenu de du poids du secteur financier dans ces deux pays, ils s’expliquent principalement par la difficulté à identifier le détenteur ultime des titres par les conservateurs américains : ceux-ci ne connaissent que le premier maillon de la chaine de conservation, comme Euroclear en Belgique et Clearstream au Luxembourg. L’Allemagne présente quant à elle des écarts très similaires à ceux de la Franc

Télécharger l'intégralité de la publication

Mise à jour le 15 Avril 2025