- Accueil

- Interventions du gouverneur

- Gouvernance des dépenses et services pub...

Gouvernance des dépenses et services publics : y a-t-il encore un espoir ?

Intervenant

François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France

Mise en ligne le 20 Juin 2023

Conférence à l’Académie des Sciences Morales et Politiques

Paris, 19 juin 2023

Discours de François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France

Monsieur le Président,

Monsieur le Secrétaire Perpétuel,

Mesdames et Messieurs les Académiciens

Mesdames, Messieurs,

C’est un honneur tout particulier de m’exprimer devant votre assemblée, et je tiens à en remercier chaleureusement votre Président et mon cher prédécesseur, Jean-Claude Trichet. Cette année, votre réflexion collective s’articule autour du thème de « La bonne gouvernance ». Il y a six ans, j’avais eu l’occasion sur le thème de la « Réforme » de réfléchir devant vous sur les règles financières internationales, à l’invitation de Michel Pébereau. Aujourd’hui, j’aborderai un angle différent : la bonne gouvernance de la sphère publique. Je tiens à saluer les personnalités engagées pour cette cause et qui me font l’amitié d’être là aujourd’hui. Ce sujet m’apparaît essentiel, comme dirigeant d’une institution publique et passionné du service public, et aussi comme citoyen. La France semble en effet ici s’enfoncer dans une « étrange défaite », en tout cas dans une résignation morose, qui se traduit par des dépenses et une dette publiques toujours plus élevées (I), et parallèlement un investissement intellectuel décroissant sur l’optimisation économique et la gestion publique (II). Le sentiment d’une dégradation des grands services publics ne cesse par ailleurs de se diffuser. Face à cette crise publique, y a-t-il encore un espoir ? J’en terminerai par là, avec une conviction de praticien : oui, la transformation et le management publics, c’est possible (III) !

I. Nos finances publiques n’ont cessé de se dégrader

L’« étrange défaite », notre décrochage en Europe

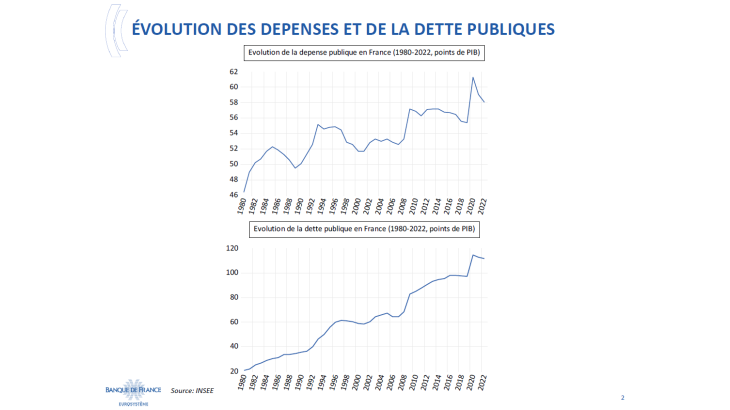

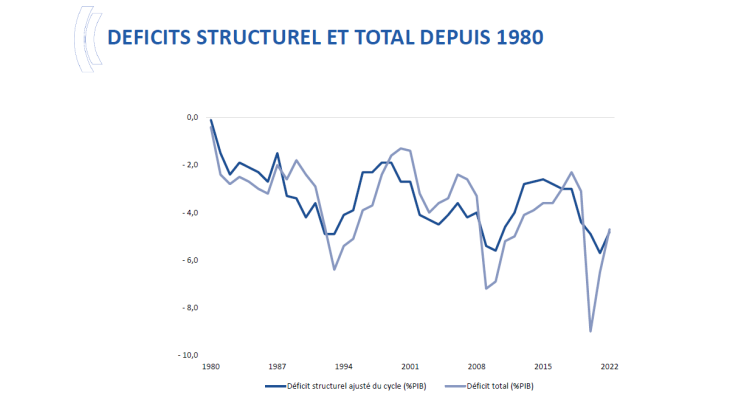

Depuis plus de quarante ans, nos finances publiques n’ont cessé de se dégrader, et de façon croissante. En 1980, notre dette publique ne représentait que 20% du PIB ; aujourd’hui, elle en représente près de 112%, une proportion qui ne diminue guère après le choc Covid, moins que chez nos voisins européens. Cette évolution s’explique par celle du ratio de dépenses publiques, qui est passé de 46% en 1980 à 58% aujourd’hui, engendrant des déficits annuels systématiques.

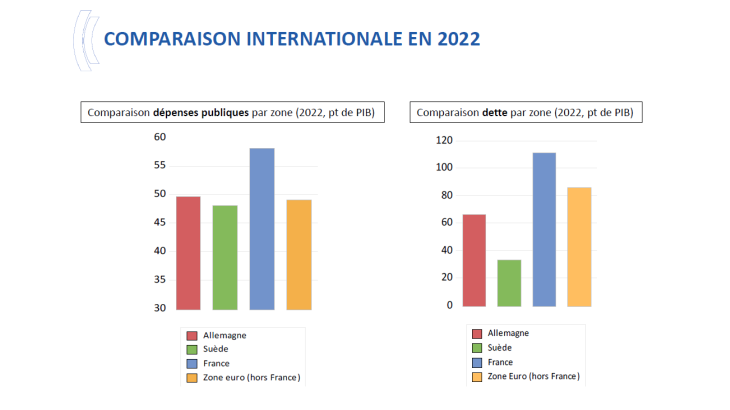

Sur ces deux ratios clés, la France se situe aujourd’hui assez nettement au-dessus de la moyenne de la zone euro hors France (49% de dépenses publiques et 86% d’endettement en 2022).

La France était entrée dans la zone euro avec un ratio de dette égal à celui de l’Allemagne (59% en 2001) ; depuis lors, la dette de l’Allemagne a augmenté de 8 points, alors que celle de la France a augmenté de 53 points.

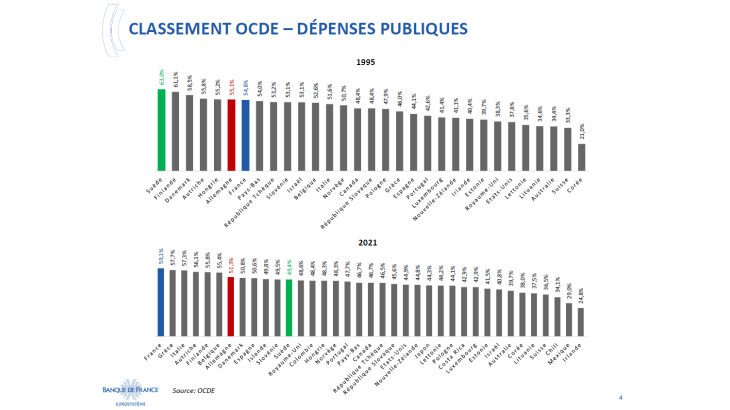

La France se distingue ainsi singulièrement de la plupart de ses voisins européens, qui partagent pourtant le même modèle social, auquel je crois par ailleurs profondément. Prenons ici deux références: l’Allemagne et la Suède. Depuis 1995 (début de la série statistique OCDE) jusqu’en 2021, elles ont respectivement diminué leur ratio de dépenses publiques de 55% à 51%, et de 63% à 49%. Notre pays est lui passé de la 7ème place au record de dépenses publiques, supplantant la Suède.

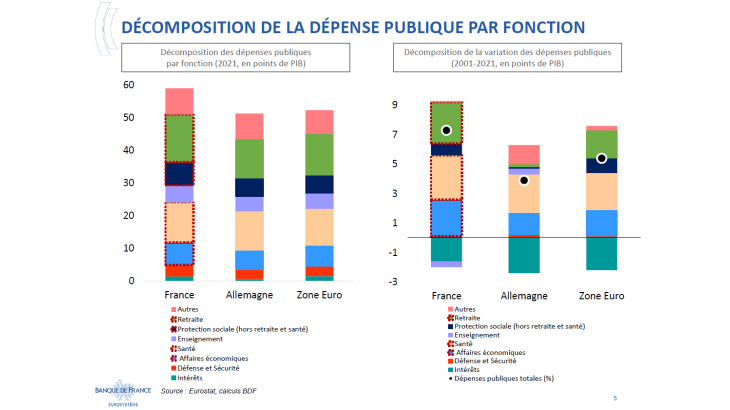

Éclairer l’écart de dépenses

Il y a cependant ici une leçon positive : les exemples allemands et suédois, avec bien d’autres, démontrent que le redressement est possible… ailleurs. Après la crise du début des années 1990, la Suède a par exemple mis en place une nouvelle gouvernance, et procédé à une revue stratégique de ses dépenses ; ceci m’amène à examiner la composition des nôtres, par rapport à celles de l’Allemagne et de la zone euro dans son ensemble.

La France se distingue en particulier par le niveau de ses dépenses de protection sociale, qui représentent 34% du PIB contre 29,5% en moyenne dans la zone euro ; ce surcoût vaut à la fois pour les dépenses de retraite, de santé et de chômage. Autre exemple: les prestations logements s’élèvent à 0,9 pt de PIB en France, contre 0,2 en moyenne en zone euro hors France. La France a ainsi connu une croissance des dépenses nettement plus importante que ses homologues de la zone euro depuis le début des années 2000.Si nous voulons ramener la dette publique sous 100% du PIB – son niveau pré-Covid –, la seule clé est là : stabiliser les dépenses publiques en volume, après les avoir fait croître de plus de 1% par an en moyenne depuis 20 ans.

Ce déficit chronique est partagé par tous les gouvernements et majorités politiques depuis plus de quarante ans, en dépit de quelques améliorations ponctuelles à la fin des 1990 et au début des années 2010.

Au-delà d’un « effet cliquet » des dépenses nettement plus important en France que dans les autres pays, ce mal français se traduit – et s’explique en partie – par deux symptômes plus politiques.

Deux symptômes du mal français

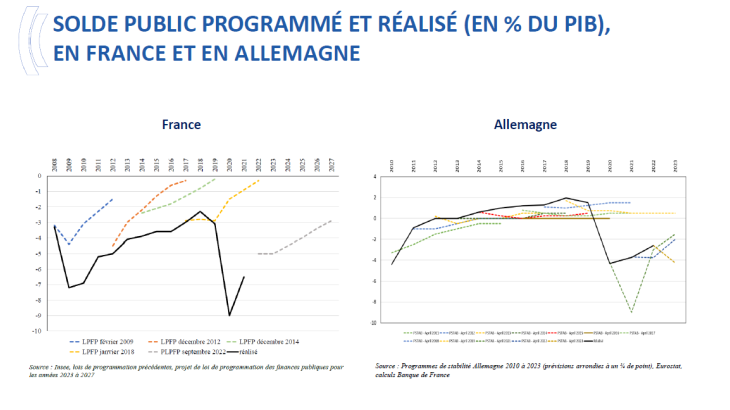

D’une part, nous multiplions les engagements de redressement mais jusqu’à présent nous ne les tenons jamais. La gestion des finances publiques se veut davantage pluriannuelle – ce qui est heureux –, avec l’adoption des lois de programmation des finances publiques à partir de 2009, et a fortiori depuis 1999 sous l’effet des exigences européennes du Pacte de stabilité et de croissance. Mais dans l’exécution, la comparaison avec l’Allemagne est cruelle : nos voisins d’outre-Rhin font systématiquement mieux que leurs prévisions et engagements, et nous systématiquement moins bien.

Ces manquements répétés et significatifs nuisent fortement à notre crédibilité en Europe, et vis-à-vis de nos concitoyens. Je salue la volonté marquée aujourd’hui même lors des « Assises des finances publiques » à Bercy. Certains demandent des objectifs plus ambitieux ; mais la première révolution serait déjà de tenir ceux affichés. Ceci exige d’être précis sur les moyens d’économies, puis ferme et tenace sur leur mise en œuvre.

D’autre part, nous concentrons le débat public et les promesses sur les impôts, confondant ainsi le symptôme et la cause. On peut caractériser ce fait par un « triangle des Bermudes » des frustrations fiscales : (a) les baisses d’impôt successives depuis 2014 ont contribué à nos déficits, et nous coûtent aujourd’hui de l’ordre de 2 points de PIB (b) pour autant, les Français expriment de grands doutes politiques sur ces baisses d’impôts : elles ne sont jamais jugées suffisantes (c) le changement constant des dispositions fiscales est peu efficace économiquement, car elles sont de ce fait mal connues des ménages comme des PME ; l’instabilité et la complexité fiscales perturbent les anticipations des acteurs économiques.

II. En parallèle, l’investissement intellectuel et académique n’a cessé de diminuer

Des essais publics, rarement transformés

Depuis ces mêmes décennies, la réforme publique a suscité des espoirs successifs, et quant à eux décroissants. Le Gouvernement Rocard avait déjà lancé en 1989 le « Renouveau du service public ». L’adoption en 2001 de la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) avait ensuite constitué un grand espoir, dans une logique de performance, et de suivi des résultats par mission publique – sans hélas avoir depuis été « appropriée » dans le débat public et parlementaire. Depuis le remarquable travail de la « Commission Pébereau » en 2005 sur la dette, les plans de réformes se sont succédé, de la Révision générale des Politiques publiques (RGPP) sous le Président Sarkozy, en passant par la Modernisation de l’Action Publique (MAP) sous le Président Hollande, à Action publique 2022 sous la présidence actuelle. Plus récemment, une autre révision de la LOLF adoptée en 2021 vise notamment à renforcer le pilotage pluriannuel des finances publiques par l’introduction d’un objectif nominal de dépenses publiques en milliards d’euros [plutôt qu’en points de PIB], ainsi qu’une trajectoire triennale de performance des ministères. Cependant, le premier projet de loi de programmation sous ce nouveau cadre peine très malheureusement à être voté.

Faute de perspective d’ensemble, il ressort des superpositions de réformes sectorielles, et des vagues successives de décentralisation, un manque de cohérence et « une perte de vision de l’administration »i. Je mesure parfaitement la difficulté, pour les responsables politiques et pour nos élus, de la pression continue de l’urgence, exacerbée par la succession de crises inédites. Mais la dictature croissante de « l’actu » et des émotions masque nos défis structurels. Les mots de Tocqueville sur l’Ancien Régime et la Révolution en retrouvent une actualité frappante, « [L’État] n’entreprend guère ou il abandonne bientôt les réformes les plus nécessaires, qui, pour réussir, demandent une énergie persévérante »ii.

Le recours croissant à l’évaluation a également constitué une déception quant à l’amélioration de l’efficacité publique. L’évaluation ex ante au travers de l’institution des études d’impact obligatoires depuis 2009 constitue un instrument de gestion insuffisamment mobilisé, « apparaiss[ant] trop souvent comme un plaidoyer pro domo des projets de loi qu’elles accompagnent »iii. L’évaluation ex post s’est également développée en France, que ce soit par des organes publics ou par la recherche académique, mais donne davantage lieu à des discussions méthodologiques qu’à une réelle objectivation utile pour l’action.

Une recherche académique en voie d’appauvrissement

Qu’en est-il parallèlement de la recherche académique et économique sur le sujet ? Dans les décennies 1980-90, elle avait été essentiellement alimentée par le courant du New Public Management (NPM), qui consistait à importer des méthodes de gestion issues du privé avec un accent mis sur les incitations des agents publics et davantage de rémunération variable. La théorie du Public Choice issue de « l’école de Virginie » (Downs, Buchanan, Tullock) proposait même un renversement de la conception de l’action publique: les agents et politiques individualistes ne poursuivraient pas spontanément l’intérêt général, mais eux aussi des intérêts privés. Je me souviens personnellement du choc qu’a provoqué pour moi et ma génération de fonctionnaires Jean-Jacques Laffont quand dans un exposé en 1999 au Conseil d’Analyse Économique (CAE), il a remis en question le principe d’un « État bienveillant ». Jean Tirole a depuis précisé et heureusement nuancé l’analyse dans son « Économie du bien commun »iv ; il y appelle à créer « de véritables patrons du service public », et à leur donner « une forte liberté de gestion assortie d’une stricte évaluation ex post ». Le mouvement du NPM s’est traduit par la promotion de l’intéressement à la performance sur la base d’indicateurs, et de l’évaluation. Le bilan de ces mesures s’avère utile sans être toutefois décisif, et l’illusion du NPM s’est progressivement dissipée : notamment, la mesure de la performance et de la qualité de certains services publics se heurte parfois à des difficultés de mesure intrinsèquesv.

Plus de vingt ans après ces recherches, douze ans après que Philippe Aghion et Alexandra Roulet aient appelé à « Repenser l’État »vi, on ne peut que regretter que l’analyse macroéconomique aide aujourd’hui aussi peu la gestion publique. La littérature se concentre quasi uniquement sur la réussite des ajustements budgétaires, et omet de ce fait la dimension fondamentale de la qualité et de l’efficacité de la dépense publique. Certaines questions sont ainsi restées quasi-vierges, je voudrais en citer trois, à commencer par celle de la mesure de la production de services publics.

Comment mesurer la production publique ?

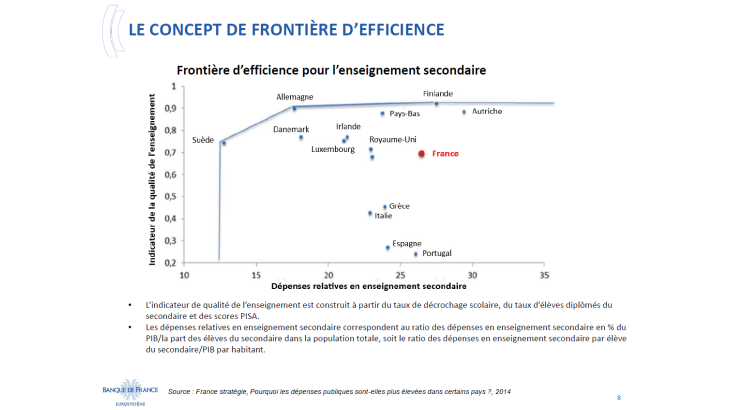

L’absence inhérente de prix de vente de la production publique non marchande n’a jamais été réellement surmontée, et la comptabilité nationale utilise pour y pallier une convention simpliste qui consiste à la mesurer par la somme des coûts de production vii – soit majoritairement la rémunération du personnel public. Autrement dit, la seule façon aujourd’hui d’augmenter la production publique, ce serait d’accroître les coûts et les emplois publics. Mais comment peut-on jauger l’efficacité et la qualité de la dépense et des services publics sans visibilité sur leur production « réelle »? Un champ de la recherche encore relativement fragile, et peu exploité en France, permet de répondre partiellement à cette question par le biais du concept de « frontière d’efficience » viii. Il consiste à comparer entre différents pays le rapport entre chaque type de dépense publique et un ou plusieurs indicateurs internationaux de résultat (par, exemple, le score PISA pour l’enseignement). Toutefois, de tels travaux demeurent confidentiels, et trop peu opérationnels, avec des difficultés méthodologiques récurrentes sur la comparaison des dépenses publiques entre pays.

Comment interpréter les multiplicateurs budgétaires ?

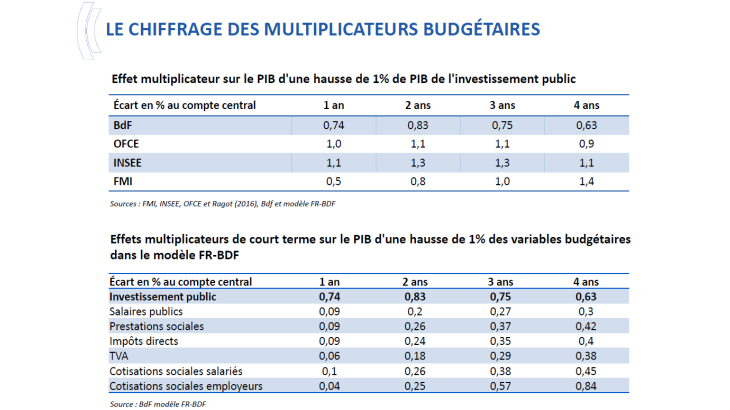

Un autre champ de la recherche économique qui concentre une plus grande densité de travaux porte sur le chiffrage des multiplicateurs budgétaires. L’effet d’une mesure budgétaire sur l’économie varie en effet selon son canal – dépense publique ou impôt – selon son financement – recours ou non à la dette –, selon son horizon à court ou moyen terme, et bien sûr selon le type de dépense concernée. On reste frappé cependant par la disparité et la fragilité des estimations d’un même multiplicateur, qui varient du simple au double selon les méthodes. Il en résulte que ces concepts risquent d'être instrumentalisés par chacun en fonction de ses préférences politiques : certains plaident les baisses d’impôt, d’autres l’augmentation des dépenses. Bien peu ont à vrai dire la sagesse de relativiser et approfondir ces multiplicateurs plutôt que de parier encore et toujours sur la relance budgétaire, prétendument autofinancée.

Comment défnir les « dépenses d'avenir » ?

Plus largement, il reste à ce jour difficile de déterminer formellement les dépenses productives, ou « d’avenir », c’est-à-dire les dépenses qui auraient les effets les plus favorables à long terme sur la croissance économique et les capacités de production, ou sur la transition climatique. Un consensus semble émerger dans la littérature économique quant au fait que les dépenses d’investissement public ont un effet plus positif sur la croissance que les dépenses de fonctionnement. Par exemple, selon nos modèles internes, les multiplicateurs à moyen et court-terme sont plus élevés pour l’investissement public que pour les salaires publics. Est-ce vrai pour autant de n’importe quel rond-point ou médiathèque ? Les débats sont vifs concernant ce que recouvre concrètement l’investissement ou le capital productif : les infrastructures « de base » telles les ouvrages de génie civil (route, pont, aéroport, etc.) en forment généralement le plus petit dénominateur commun, auquel est parfois ajouté la construction de bâtiment. Les infrastructures « sociales » telles que l’éducation ou la santé publique constituent une autre catégorie potentielle de dépenses productives : l’investissement dans l’éducation et les compétences accroît la productivité du travail, et stimule la capacité d’innovation de l’économie. Plus récemment, les infrastructures « numériques » sont parfois incluses aux dépenses productives, avec des contours plus flous et devant nous le grand défi de l'intelligence artificielle.

Cette liste de questions encore sans réponses peut sembler frustrante. Mais elle est aussi et surtout un appel à la recherche, dont Paris devrait être un centre d’excellence grâce à des organismes à la pointe sur ces sujets (France Stratégie, OCDE dans l’ordre international, etc.). Et la recherche, ici comme ailleurs en politique économique, peut nourrir l’action à laquelle je viens maintenant.

III. Pourtant, la transformation publique, c’est possible

L’enjeu essentiel des dépenses de fonctionnement

Ni notre bilan stratégique des dernières décennies, ni la recherche économique ne donnent donc de grands espoirs : reste une voie, celle des praticiens et de leur engagement de terrain. Je me concentrerai donc ici sur les dépenses de fonctionnement des administrations, qui servent notamment à la production des grands services publics. On oppose parfois le fait que la dérive des finances publiques est majoritairement le fait de dépenses de protection sociale et de transferts élevées, qui représentent environ 900 Mds€ i en 2022, soit 34 % du PIB. Les dépenses de fonctionnement sont pour autant loin d’être négligeables : elles représentent près d’un tiers des dépenses publiques (475 Mds€, soit 18% du PIB) et constituent donc un potentiel significatif d’amélioration de l’efficacité publique. L’État et les organismes nationaux en représentent 200 Mds€, mais les collectivités locales une part croissante avec 155 Mds€.

Mesurés en nombre d’emplois publics, les moyens n’ont cessé d’augmenter. Selon la Cour des comptes ii, les effectifs de la fonction publique ont cru de plus d’un million entre 1996 et 2020, soit +23%, une dynamique largement tirée par la fonction publique territoriale (+58% et quand même +47% corrigé des transferts de compétence). Ainsi, les effectifs publics ont augmenté plus rapidement que l’emploi marchand (+21%).

Sortir de la crise des services publics

Ces moyens conséquents et le niveau élevé de dépenses publiques s’accompagnent pourtant du sentiment fort d’une dégradation des services publics depuis quelques années. Pour ne donner qu’un exemple emblématique, malgré des dépenses d’éducation portées à 5,2 % du PIB, la France ne se classe que 23e à 25e i parmi les pays évalués par la dernière enquête PISA – et se compare souvent défavorablement avec l’Allemagne dont le budget n’est pourtant que de 4,5% du PIB. Trop de services publics en France souffrent de l’insatisfaction à la fois de leurs acteurs – les fonctionnaires –, de leurs usagers – les citoyens – et de leurs financeurs – les contribuables. Ces doutes affectent des services aussi fondamentaux que la santé, l’éducation, la justice, ou la police.

Et pourtant, loin d’un pessimisme fataliste, je crois au redressement des services publics ; il ne passe pas toujours par l’augmentation des ressources dont nous n’avons plus les moyens, mais au moins autant par le management, j’y reviendrai. Ces transformations doivent s’opérer avec les cadres et agents publics, et non pas contre eux : l’exigence vis-à-vis des fonctionnaires est légitime ; leur critique systématique et souvent démagogique ne l’est pas.

Sortir de la crise des services publics relève de l’exécutif – au sens de la bonne gestion –, et non de nouvelles législations. Comme l’a justement dit la Première Ministre récemment, « le temps est aux preuves sur le terrain, plus qu’aux cathédrales législatives » ii. Je mesure sur ces sujets le risque de sembler donner des leçons trop faciles ou théoriques, mais je parle ici avec la conviction du praticien que je suis et même – vous me le permettrez dans cette dernière partie – avec la passion du serviteur public. Le management public n’est pas nécessairement facile, mais il est possible. Plaider la transformation publique aujourd’hui, c’est refuser la résignation à un service public qui serait hélas vu comme dépassé et figé. Je crois au service public comme atout national : dans notre longue histoire, de Bonaparte à Charles de Gaulle, les services publics ont souvent été un ferment d’unité, de modernité et même de productivité. La transformation publique peut et doit contribuer à la compétitivité de notre pays iii.

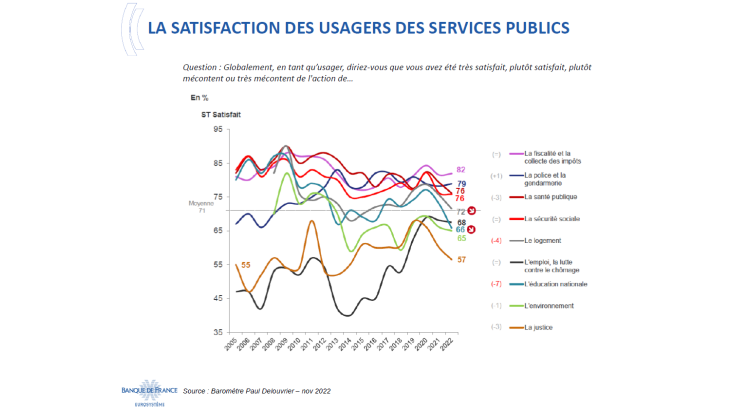

Vœux pieux ? Non : des exemples de modernisation du service public existent bel et bien en France, même dans un passé récent. On pourrait parler de nos armées, mais j’illustrerai d’abord par l’actuelle Direction Générale des Finances Publiques, issue de la fusion de la Direction générale des impôts et de la Direction générale de la comptabilité publique. Elle a su à la fois augmenter la qualité du service rendu, notamment aux particuliers, avec l’instauration d’un interlocuteur fiscal unique et le développement massif de la télé-déclaration pré-remplie, tout en permettant des économies d’échelle significatives grâce à la mutualisation des métiers supports (-6% de moyens financiers entre 2009 et 2016, -17% d’effectifs sur la période iv). Aujourd’hui, le service public de la fiscalité et de la collecte des impôts est celui qui récolte le niveau de satisfaction le plus élevé (82%) v. La retenue de l’impôt à la source figure parmi ses derniers grands succès.

La Banque de France constitue, modestement, un autre exemple de transformation publique ; nous y combinons depuis des années davantage de services, moins de coûts, et une présence territoriale maintenue. Nous avons accru les services que nous rendons : éducation économique et financière des publics depuis 2016 ; engagement dans la finance verte depuis 2017 – nous y sommes reconnus comme la Banque centrale leader du G20 – ; Médiation nationale du crédit depuis 2019 ; offre multicanale – y compris internet et téléphone – sur tous nos services au public. Sur les coûts, l’évolution est très significative: nos effectifs ont reculé de 25% au total depuis 2015 et nos dépenses d’activité ont baissé en moyenne de 3,5% par an en volume (euros constants), soit au total 200 M€ « rendus » aux contribuables en 2022 par rapport au niveau de 2015i. Nous avons enfin maintenu notre maillage territorial, en nous engageant à maintenir au moins une succursale par département. Cette présence de proximité est une condition de la réforme publique, face à un sentiment d’abandon des villes moyennes. Et il n’est en rien incompatible avec des économies substantielles : nous préservons partout le front office et les contacts, mais nous avons regroupé tous les back office dans des centres de traitement partagés interdépartementaux, et réalisés ainsi de substantiels gains de productivité.

Naturellement, la Banque de France n’est pas la France, et tout n’est pas transposable. On me dit parfois que nous bénéficions de l’indépendance ; elle est effectivement essentielle pour la politique monétaire et la supervision financière, je le souligne en cette année qui marque le trentième anniversaire de la loi de 1993 conférant l’indépendance de la Banque de France. Mais l’indépendance n’est pour la bonne gestion ni suffisante – j’ai même tendance à penser qu’elle devrait imposer partout où elle existe un surcroît d’exemplarité – ni nécessaire : j’ai cité le cas de la DGFIP. Notre expérience peut donc constituer avec nombre d’autres – y compris à l’étranger – un espoir à partir duquel on peut me semble-t-il préciser quatre leviers du changement.

La fierté des missions, et leur objectivation

Tout commence par la clarification des missions : la fierté, c’est de pouvoir dire quel service concret nous rendons à nos concitoyens. Ces missions sont déterminées non par nous-mêmes – heureusement – mais par le pouvoir politique, Parlement et gouvernement. Pour autant, elles ont besoin d’être ré-énoncées de façon intelligible, visibles pour nos concitoyens – la Banque de France communique plus qu’avant sur son action –, et quantifiées dans leurs résultats – ce qui est, je l’ai dit, plus difficile dans le secteur public.

A la Banque de France, nous avons repris et amplifié la pratique des plans stratégiques: après « Ambition 2020 », nous avons élaboré « Construire ensemble 2024 ». Nous nous sommes donné dix repères de résultat, et avons aussi fixé des objectifs chiffrés pour chacune des 30 actions prioritaires.

La responsabilisation sur les moyens

Une fois ces objectifs définis, vient la phase cruciale de mise en œuvre effective. À cet égard, l’outil central d’une gouvernance efficace est celui de la contractualisation avec l’équipe dirigeante ; l’exigence a pour contrepartie la délégation des responsabilités. A la Banque de France, chaque directeur général est en charge de l’enveloppe de ses effectifs, de celle de ses frais généraux et de ses investissements, globalisée et pluriannuelle à horizon du plan. Cette logique d’enveloppe et de contrat est largement transposable dans l’État, aux ministères et aux grandes administrations. Le rapport Camdessusii de 2004 avait déjà plaidé en ce sens ; la Commission Attali – dont j’étais membre – avait a fortiori retenu en 2008 comme une des 20 propositions majeures de son rapport iii la promotion du développement d’ « agences ». Le ministre concerné, en ayant nommé chaque directeur, pourrait fixer avec lui un contrat d’objectif et de moyens dont les résultats pourraient être contrôlés, dans une logique de responsabilisation. Ceci se pratique largement en Suède et ailleurs, et ne suppose aucun changement juridique. Pourquoi ne pas expérimenter maintenant ? À titre d’exemple, le rapport Attali citait la gestion des impôts et de la comptabilité publique, l’INSEE, la protection civile ou l’administration pénitentiaire.

L’appui aux managers

Ces marges de responsabilisation et d’autonomie accrues doivent s’accompagner d’un changement de culture managériale, plus ouverte, plus participative, plus transversale. Dans la conduite du changement, on ne passe jamais assez de temps à écouter et informer les hommes et les femmes du service public, ni ne consacre assez de moyens à les soutenir au quotidien. Le dialogue social, dès lors qu’il dépasse les postures, peut en être un des leviers. Ce soutien est particulièrement important pour les managers « intermédiaires » ou de proximité : ils sont à la charnière entre l’encadrement supérieur et les collaborateurs du service public ; leur reconnaissance et leur responsabilisation sont clé. À titre d’exemple, tous les ans, nous organisons une convention réunissant les 600 principaux managers de la Banque de France pour échanger autour des avancées de notre plan stratégique. Nous avons accru leurs marges de manœuvre dans l’évaluation de leurs équipes ou dans la mise en œuvre du télétravail, avec des retours d’expérience aussi fréquents que possible.

Les simplifications

Enfin, un vecteur essentiel, unanimement attendu mais trop souvent négligé de transformation des services publics, réside dans la simplification. La loi de l’entropie vaut hélas, avec toujours plus de complexité du droit et des procédures administrativesiv. L’obstacle de la complexité frappe d’abord nos concitoyens plus précaires ou vulnérablesv. Cette situation nuit donc à l’inclusion et à la confiance, mais aussi à la compétitivité et l’attractivité de notre pays : l’abondance de réglementations réduit la concurrence, décourage les entrepreneurs et freine l’investissement productif. Il faut savoir « nettoyer » régulièrement les contraintes héritées du passé ou devenues inutiles. Ceci appelle un effort massif, structuré, chiffré de simplifications. L'annonce récente par le Ministre de la transformation publiquevi d’un plan de simplification des démarches des citoyens à dix moments clés de la vie est un pas en ce sens.

Il faut aussi pour simplifier savoir investir dans la numérisation des tâches et des outils : celles-ci peuvent représenter un réservoir crucial d’innovation et de gain de temps pour les agents.

L’exemple le plus emblématique de complexité administrative réside hélas dans notre organisation territoriale de l’action publique, désormais composée d’un empilement des administrations et des niveaux locaux, et caractérisée par un enchevêtrement des compétences. Le moins qu’on puisse dire, c’est que cette situation ne « favorise pas l’amélioration du service rendu aux ménages et aux entreprises, ni la recherche d’une plus grande efficience de l’action publique » vii. L’insatisfaction apparaît générale, sur la perte de responsabilité – qui doit décider de quoi ? –, de temps et de surcoûts. Mais personne, de l’État aux différents élus locaux, ne semble prêt à bouger de son territoire. Est-il illusoire par exemple de rêver au principe d’une collectivité pour une compétence ? Au besoin, allons regarder comment les Allemands font fonctionner en pratique leur fédéralisme.

En conclusion, oui, nous pouvons encore espérer… car, comme le dit si bien Paul Éluard, « il y a un autre monde mais il est dans celui-ci »… et ce notamment si l’on combine plusieurs ingrédients auxquels je crois pour soigner nos actuelles maladies démocratiques. (i) D’abord le temps long et la persévérance, en se libérant du court-termisme ; (ii) l’orientation vers les résultats ex post, plutôt que de céder à la dictature des seuls effets d’annonce médiatiques ; (iii) la clarté des responsabilités et l’autonomie de gestion, et non l’empilement des compétences et des « contre-pouvoirs » ; (iv) la fécondation mutuelle entre réflexion académique et action économique – je le vis positivement pour la politique monétaire, je l’espère pour la transformation publique. Et quel meilleur lieu pour y croire que votre Académie des sciences morales et politiques ? Je vous remercie d’autant plus de votre attention.

(i)Sauvé, J.M., Où va l'État ?, Discours, Conseil d’Etat, 8 avril 2013.

(ii)de Tocqueville, A., L’Ancien Régime et la Révolution (1856).

(iii)Cabrespines, J.L., Étude d’impact : mieux évaluer pour mieux légiférer, CESE, 10 septembre 2019.

(iv)Tirole, J., Economie du bien commun, 2016.

(v)Bacache-Beauvallet, M., Où va le management public ? Terra Nova, 2016.

(vi)Aghion, P., Roulet, A., Repenser l’État, Pour une sociale-démocratie de l’innovation, 2011.

(vii)Carnot, N. et Debauche, E., Dans quelle mesure les administrations publiques contribuent-elles à la production nationale ? Blog de l’Insee, 2021.

(viii)Mareuge, C. et Merckling, C., Pourquoi les dépenses publiques sont plus élevées dans certains pays ? France stratégie, 2014; voir aussi FMI, France: 2022 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for France, 30 Janvier 2023.

(ix)Insee, Le compte des administrations publiques en 2022, 31 mai 2023.

(x)Cour des Comptes, La situation et les perspectives des finances publiques, juillet 2022.

(xi)Trois moyennes des grandes majeures évaluées (compréhension écrite, mathématiques, sciences). OECD (2019), PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do, PISA, OECD Publishing, Paris

(xii)Borne, E., Rencontres des cadres dirigeants de l'État, discours,, discours, 17 mai 2023.

(xiii)Villeroy de Galhau, F., « Comment la France et l’Europe vont vaincre l’inflation », Lettre au Président de la République, avril 2023.

(xiv)Cour des comptes, La DGFiP, dix ans après la fusion, 20 juin 2018.

(xv)Baromètre - Institut-Paul-Delouvrier 2022

(xvi)Banque de France, Rapport annuel 2022, 22 mars 2023.

(xvii)Le sursaut, Vers une nouvelle croissance pour la France, groupe de travail présidé par Michel Camdessus, 2004.

(xviii)Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française, 23 janvier 2008.

(xix)Conseil d’Etat, Simplification et qualité du droit, étude annuelle, 25 septembre 2016.

(xx)DITP, Baromètre BVA de la complexité administrative et de la confiance en l’administration par évènement de vie, 24 mai 2023.

(xxi)Engagement n°3 du 7e Comité interministériel de la transformation publiquedu 9 mai 2023.

(xxii)Cour des comptes, La décentralisation 40 ans après, Rapport public annuel 2023.

Mise à jour le 25 Juillet 2024